Conferenza

Antonino Cardillo

Ritrovarmi oggi a presentare la mia opera al Museo Agostino Pepoli rappresenta per me un momento di particolare significato. Conservo infatti la memoria di quando, bambino, visitai per la prima volta questi spazi e il loro raffinato allestimento di Franco Minissi del 1965, durante una visita scolastica organizzata dalla mia maestra delle elementari. Quell’esperienza costituì il mio primo incontro con la bellezza del passato della città di Trapani.

Oggi, in segno di riconoscenza verso questo luogo, ho proposto alla direttrice di presentare qui il mio lavoro. Sull’importanza dell’idea di antropologia nell’architettura, desidero esprimere la mia gratitudine alla mia insegnante Rita Cedrini, maestro di eleganza nella forma e nella sostanza, che ha introdotto la mia ricerca prima di questo mio intervento.

La ricerca che ho condotto attorno all’architettura nell’ultimo decennio rappresenta un tentativo di reintegrare in essa molteplici ambiti disciplinari: dalla psicologia all’antropologia, dalla storiografia all’archeologia.

In passato, l’architettura non conosceva tali divisioni: essa costituiva una visione unitaria di un sapere non ancora frammentato. Con l’avvento della modernità, della rivoluzione industriale e dell’Illuminismo, si iniziò a ordinare e suddividere il sapere, a “specializzarlo”. Nacquero così le cosiddette «professioni», tra cui quella dell’architetto, e la visione d’insieme di questa antichissima e nobile disciplina andò perduta. A ciò si aggiunse il fatto che le discipline così separate intrapresero percorsi spesso divergenti e privi di dialogo reciproco.

La mia formazione con Antonietta Iolanda Lima, presso l’Università di Palermo, mi portò a riflettere a lungo su come applicare il suo metodo olistico, cercando di far dialogare le conoscenze delle diverse discipline e di integrarle in nuovi possibili spazi di interpretazione dell’architettura. Questo percorso mi condusse spesso a dissentire dalle comode certezze dell’architettura contemporanea, esplorando strade percepite come “pericolose” dal senso comune.

Nella sua presentazione del mio lavoro, Rita Cedrini ha fatto riferimento a una coppia di opposti cui la mia ricerca è stata associata: immaginazione e realtà. Tale dualismo offre una possibile chiave di lettura del mio percorso: la costruzione di un immaginario collettivo nella simulazione (Case per nessuno) e la rappresentazione irrealistica delle opere costruite (Grotte). La natura ambigua del mio corpus si propone di integrare questo dualismo fuorviante, caratteristico del tempo presente, attraverso l’atto della percezione.

L’idea che la realtà possieda una natura ambigua e instabile emerse durante il mio soggiorno a Roma, dove vissi per nove anni un rapporto “sensoriale” con il suo passato. Questo passato continua a ordinare il modo in cui viviamo oggi: l’Impero britannico e quello statunitense sono, in un certo senso, conseguenze dell’Impero romano, dal quale hanno ereditato – inconsciamente e impulsivamente – analoghi schemi comportamentali. Roma, dunque, offre chiavi di comprensione che attendono di essere indagate attraverso la lente della psicologia collettiva.

Dopo questa premessa, presenterò una sequenza di immagini che raccoglie alcuni miei progetti costruiti in diverse aree geografiche. Ciascun progetto rappresenta un tentativo di dialogo con il luogo, attraverso un insieme di informazioni, segni e significati sviluppatisi durante il processo costruttivo di ciascuna opera.

Casa Nomura Koumuten

(La qualità inesatta)

Il mio primo progetto costruito si colloca all’interno di un paradosso biografico. Durante il periodo di notorietà derivato dall’esposizione mediatica di Case per nessuno, nel 2010 fui contattato da Kenji Nomura, che mi affidò l’incarico di progettare una residenza in Giappone. Nomura, essendo un costruttore, rese agevole la realizzazione dell’opera. Essa si colloca ancora nell’alveo del modernismo: pareti bianche e minimalismo. Tuttavia, questo lavoro iniziale è utile per comprendere l’avvio della mia ricerca sull’integrazione di altri ambiti disciplinari nell’architettura.

Con mio rammarico, il committente giapponese mi chiese di progettare una casa “italiana” in un sobborgo collinare di Takarazuka, mentre io avrei desiderato disegnare una casa giapponese. In questo paradosso si manifesta uno dei problemi che l’architetto contemporaneo deve affrontare: l’omologazione.

Mi interrogai dunque su come rispondere a tale richiesta, cercando al contempo di instaurare un dialogo tra due culture: un’idea astratta dell’italianità e un’idea astratta della giapponesità. La mia risposta progettuale – ancora intrisa di sensibilità modernista – propone una sintesi concettuale tra la sintassi del minimalismo giapponese e la forma di una piazza italiana medievale, poligonale e irregolare.

Il salone, impostato su una pianta a sette lati, presenta ampi varchi perimetrali che evocano l’immagine di sottopassi e botteghe, trasponendo nello spazio interno un immaginario urbano. All’interno di uno di questi varchi, un esplicito rimando al Giappone: una stanza quadrata con pavimento in tatami, destinata alla cerimonia del tè.

Casa Nomura Koumuten (La qualità inesatta)

Negozio Sergio Rossi

(Come una scenografia)

Il primo progetto in cui il tentativo di integrazione multidisciplinare iniziò a delinearsi fu l’incarico ricevuto da Suzanne Trocmé, della rivista inglese Wallpaper*, per la progettazione del negozio di calzature Sergio Rossi a Milano, nel quartiere Brera, in Via Ponte Vetero.

Il programma era estremamente ristretto: occorreva realizzare il negozio in tre settimane, individuando dunque una tecnica costruttiva rapida. In quel periodo frequentavo assiduamente il cinema e trascorrevo molto tempo con alcuni amici studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il cinema italiano degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta costituiva il nostro nutrimento culturale. Da questa immersione nacque l’idea di allestire il negozio con un impalcato ligneo, concepito come un set cinematografico rovesciato.

Questa impostazione consentiva di realizzare un’opera radicale e, al contempo, di rimandare al cinema come chiave per rendere consapevole la natura dialogica – tra reale e sogno – propria del mio lavoro. Il negozio si configura come una “scatola” di legno inserita all’interno di uno spazio preesistente. Tale scatola assume anche la funzione di quinta teatrale, oltre la quale si intravedono altri spazi, attraverso varchi e finestre ritagliati sulle sue superfici.

La quinta teatrale è costruita come un Sancta Sanctorum, un recinto sacro, quasi un temenos. Si tratta di una struttura primitiva, composta da piani di legno inchiodati su un fitto telaio, la cui modularità consente di ricavare molteplici configurazioni per l’esposizione delle diverse tipologie di calzature artigianali Sergio Rossi.

La città penetra all’interno del negozio attraverso frammenti visivi: la guglia neogotica di Carlo Maciachini su Piazza del Carmine; il ritmo cadenzato del passaggio del tram; la quinta di un palazzo neoclassico; dettagli in stile liberty su Via Landolfo. Questi elementi “altri” si inseriscono nelle vedute interne come ritagli, oltre le superfici murarie dell’edificio dipinto di scuro, in una sorta di collage fotografico in movimento.

L’idea è che il negozio fisico – questa “terza entità interstiziale” – scompaia in un fondo oscuro, mentre la scatola progettuale e l’alterità del mondo esterno che affiora concorrono a generare una nuova realtà.

Altri aspetti contestuali riguardano l’integrazione della colonna liberty, collocata quasi al centro dello spazio; la natura gotica della composizione della scatola, simile a una cattedrale in miniatura; i riferimenti alla modularità ambigua di BBPR e di Giò Ponti. Lo spazio diviene così una memoria stratificata delle informazioni passate della città, che vengono reinterpretate e integrate.

Negozio Sergio Rossi (Come una scenografia)

London Design Festival 2011 Hub

(Caffè postmoderno)

L’anno successivo, sempre grazie a Suzanne Trocmé di Wallpaper*, ricevetti l’incarico di progettare l’ingresso del Victoria and Albert Museum in occasione del London Design Festival del 2011.

Si trattava di un’occasione straordinaria: l’allestimento avrebbe dovuto costituire l’accesso alla storica mostra sul postmodernismo, Stile e sovversione 1970–1990, un tentativo di storicizzare il movimento, sospeso tra rigore scientifico e promozione culturale. Nonostante questa ambivalenza, la mostra rappresentò un’importante occasione per comunicare al grande pubblico oggetti, ambienti, situazioni e dibattiti di quell’epoca. Fu per me un onore essere scelto per introdurre l’evento con un mio progetto.

L’intervento avrebbe dovuto essere collocato nella lobby su Exhibition Road, oggi non più esistente. Londra, infatti, è in continua trasformazione, spesso a scapito di edifici storici. La facciata esterna di quell’ingresso costituiva un documento della Seconda guerra mondiale, recando ancora sulla pietra i segni dei proiettili. Oggi, al suo posto, sorge l’ennesima architettura “fantascientifica” che alimenta la retorica del progresso.

Sebbene questa consapevolezza sia condivisa negli ambienti accademici e dalla critica più avvertita, il mercato e la politica continuano a confermare e consolidare tale modello comportamentale, blindando il presente. Il pensiero critico non sembra scalfire questa pulsione inarrestabile. Del resto, anche nel XIX secolo Londra produsse alcune delle più alte vette di critica, rimaste tuttavia inascoltate. Questo fenomeno di evoluzionismo tecnocratico appare oggi talmente potente e pervasivo da sembrare un destino ineluttabile.

Tornando al progetto, il Caffè postmoderno – questo il nome che avrei voluto attribuirgli – non fu realizzato per ragioni di budget, o almeno così mi fu riferito. Ciononostante, l’opportunità offertami dalla Trocmé fu fondamentale per il mio percorso artistico. La riflessione sul postmoderno mi condusse, per la prima volta, a indagare la natura “formale” del colore come racconto dell’architettura.

Si trattava di emanciparsi dall’“ignoranza del bianco” che aveva caratterizzato la mia prima opera costruita in Giappone, ancora erede del purismo derivato da una parte della mia formazione modernista. Iniziai così un percorso che, all’interno del mio corpus, utilizza il colore per identificare posizioni e figure: attraverso esso, esse emergono con diversa intensità emotiva, rimandando a possibili archetipi o figure storiche – come l’arco e il timpano, riferimenti diretti alla mostra che avrei dovuto introdurre.

Nonostante ciò, quest’opera rimane ancora riconducibile all’ambito delle ricerche moderniste della scuola del Bauhaus.

London Design Festival 2011 Hub (Caffè postmoderno)

Appartamento romano

(Casa della polvere)

Torniamo a Roma. Il quartiere Ludovisi si estende tra Via Vittorio Veneto e Villa Borghese. Deve il proprio nome all’omonima Villa Ludovisi, il cui giardino fu distrutto, alla fine dell’Ottocento, dalla speculazione edilizia. Oggi è un distretto di prestigio, caratterizzato da grandi palazzi condominiali in stile umbertino, che riecheggiano stilemi classicheggianti del passato romano.

All’interno di uno di questi edifici ricevetti l’incarico dal notaio Massimiliano Beffa di allestire il suo appartamento romano, che successivamente denominai Casa della polvere. Quest’opera rappresenta, per me, un momento seminale: la maturazione dell’istanza di integrare la storicità dei luoghi in un’architettura del presente.

Già nel titolo si manifesta un ossimoro, una coppia di opposti. È comune desiderare che una casa sia pulita; concepire, invece, una “casa della polvere” introduce un paradosso. L’ossessione per la sanificazione, costante del mondo contemporaneo, ha radici lontane. Nel racconto Il fantasma di Canterville (1887), Oscar Wilde narra le disavventure di Sir Simon, spettro che infesta il castello di Canterville da secoli. Quando la famiglia americana Otis acquista la tenuta, il fantasma tenta invano di spaventarli con una macchia di sangue sul pavimento della biblioteca – legata a un crimine passato – che ricompare ogni notte, nonostante venga puntualmente rimossa con uno smacchiatore brevettato dal giovane Washington Otis. Il racconto, ironico e parodico, può essere letto come allegoria del progresso moderno che, armato di razionalismo e pragmatismo, tenta di ripulire o cancellare il passato, compreso ciò che appare irrazionale o perturbante.

La Casa della polvere celebra la “polvere” quale entità metaforica, manifestazione del sedimento, dei segni e delle cicatrici che ancora ci feriscono: ferite di un passato la cui integrazione, secondo la psicologia analitica, è fondamento di un percorso di crescita e individuazione del sé. La modernità propone e celebra spazi puliti, perfetti, sanitari. Questo impulso verso la purezza nacque anche dall’esigenza di controllo volta a prevenire le malattie, ma – come la psicologia junghiana ha rivelato oltre un secolo fa – esso rappresenta anche la sintomatologia di una nevrosi collettiva.

Il soffitto del salone della Casa della polvere è realizzato in un impasto di pozzolana – cenere vulcanica utilizzata dagli antichi Romani – dipinto in un tono marrone-grigio scuro. Colore e tessitura fanno sì che la volta quasi scompaia, come dissolta in un buio, in un “oltre-spazio”. In primo piano emerge il temenos, il recinto chiaro sottostante, segnato da un arco-passaggio segreto. Di fronte, una costellazione di oggetti sembra voler raccontare una storia.

Realizzando quest’opera compresi che le parti sono costantemente in relazione, come nella sceneggiatura di un film. L’architettura necessita della tecnica, ma la tecnica è soltanto un mezzo per produrre il “film”. I film di Federico Fellini, ad esempio, trasmettono messaggi su diversi livelli di comprensione, ma richiedono comunque un codice condiviso.

Mi resi conto, così, dell’importanza di emanciparsi dalle forme a-significanti dell’architettura corrente, tornando ad attingere dall’architettura vissuta e, soprattutto, dalla storia delle città. Lavorai con segni già visti, come il trilite che compone il lato est del salone o la galleria con doppio arco della camera da letto, forse memoria della Porta Oscura di Trapani.

Infine, ma non meno rilevante, il discorso sul colore: la sala in marrone, la camera in rosa. Una sequenza che evoca il passaggio dall’idea della caverna-origine a quella della rosa-fiore, simbolo della coscienza di un essere liberato dai bisogni primari e disposto a contemplare la bellezza. In questo “passare” tra i due ambienti si manifesta un moto trascendentale.

Appartamento romano (Casa della polvere)

Galleria d’arte Mondrian Suite

(Verde crepuscolare)

Dopo la Casa della polvere, mi ritrovai a operare nel quartiere romano di San Lorenzo, a ridosso del Verano – il cimitero monumentale – e della città universitaria. È curioso come il nome “Lorenzo” ricorra più volte nel mio percorso, come si vedrà in seguito.

Proposi a un amico di allestire una sala per eventi all’ingresso di una storica galleria d’arte contemporanea romana: la Mondrian Suite. Riuscii a convincere Klaus Mondrian, direttore e proprietario della galleria, a concretizzare un’idea radicale: realizzare una galleria verde, proprio in quel colore che molti considerano inappropriato come fondale per l’arte.

In quel periodo stavo studiando L’oro del Reno (1869) di Richard Wagner e desideravo evocare l’immaginario dell’alba primordiale, scena di apertura del dramma, restituendolo sul piano sensoriale. Non si trattava di rappresentare la scena descrittiva del libretto, bensì di suscitare la sensazione di trovarsi in una grotta nelle profondità del Reno. Diversamente dalle aspettative che spesso circondano le produzioni wagneriane, realizzai il progetto con mezzi semplici e limitati: il costo complessivo fu di appena 8.000 euro.

Lo spazio si articola in una sequenza di elementi: un altare-ponte attraversato da uno specchio; due trombe nere che segnano le rive opposte del fiume; la “porta dei morti” dorata sullo sfondo; e il soffitto rusticato, qui dipinto in oro verde.

Questa scelta cromatica risuona con il passato di Roma, poiché le dorature sono una costante delle chiese barocche e bizantine. Nell’antichità, l’oro possedeva un valore simbolico diverso: rappresentava l’esito della ricerca trascendentale, l’approdo della ricerca spirituale che permea la letteratura alchemica.

Anche quest’opera, dunque, tenta di accogliere il luogo e, interpretandone le ragioni profonde, trasmigrare verso altri significati.

Galleria d’arte Mondrian Suite (Verde crepuscolare)

Mostra Spazio e Luce

(Min al Soane)

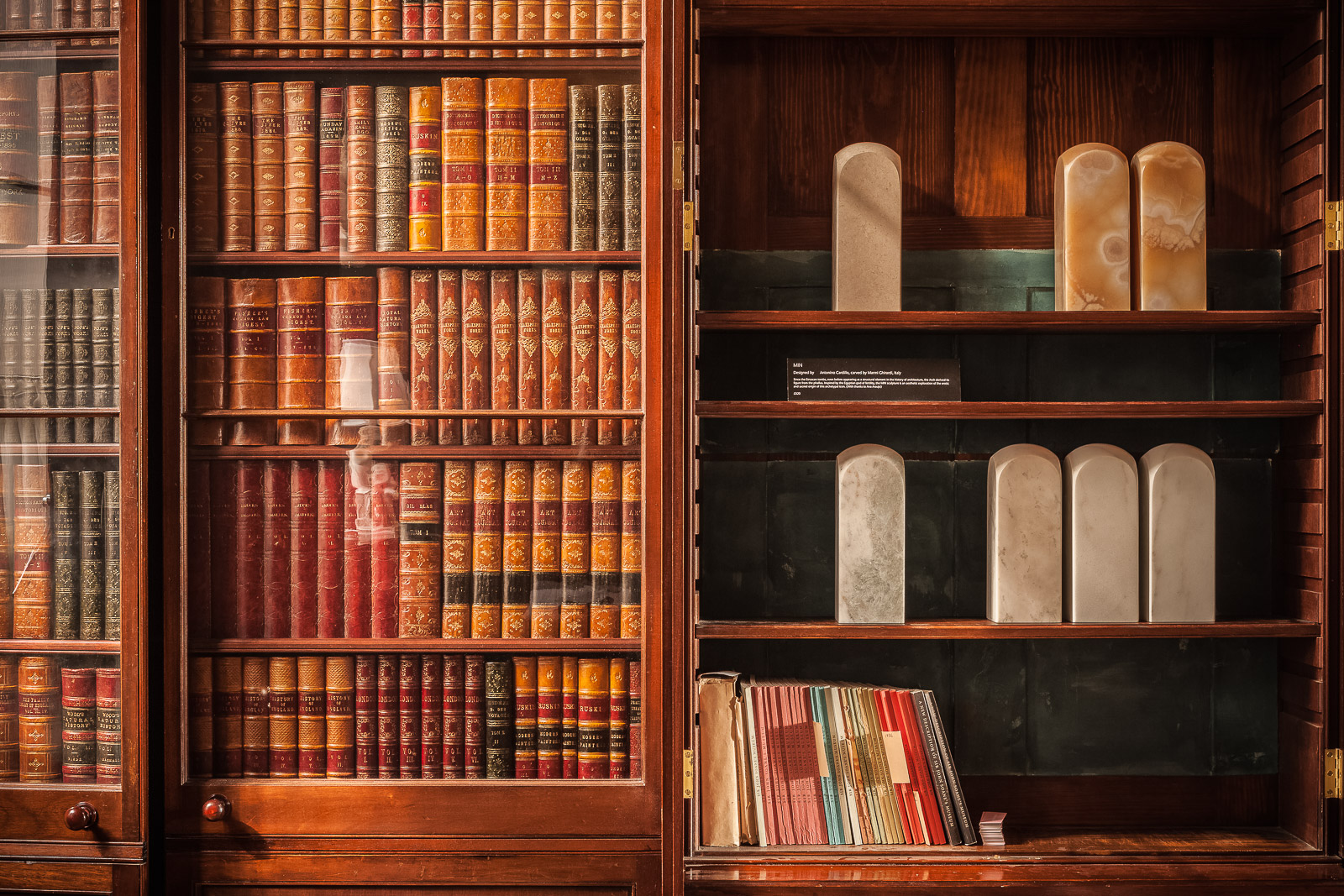

Torniamo a Londra. Nel 2014, su invito di Siobhan Henderson del London Design Festival, partecipai a una mostra collettiva allestita all’interno della storica Sala della colazione del Sir John Soane’s Museum.

Soane fu un architetto inglese attivo tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, nonché collezionista di antichità, tra cui la tomba di Seti I, oggi collocata nel basement della sua casa-museo ai Lincoln’s Inn Fields di Londra.

Concepita come uno spazio piranesiano, la casa possiede una natura labirintica, simile a un giardino di pietra. L’arco allungato è una figura costante dell’edificio, che ho voluto introdurre – non a caso – anche nella mia Casa della polvere.

Per l’esposizione nella Sala della colazione scelsi di non creare un nuovo espositore, come invece fecero altri designer, ma di collocare le mie sculture in pietra all’interno di una discreta vetrina-libreria, confondendole volutamente con gli antichi volumi ottocenteschi già presenti (tra i quali anche opere di John Ruskin).

La scultura, articolata in sette parti, rappresentava un tentativo di interpretare questa forma costante nella poetica di Soane. Essa condensava in pietra l’inversione di una ideale campata progettata dall’architetto inglese, collegando al contempo la figura dell’arco allungato con la rappresentazione fallica presente nelle tombe etrusche, in particolare nella cosiddetta Necropoli della Banditaccia.

Poiché Soane fu anche collezionista di manufatti etruschi, questi riferimenti si intrecciano, introducendo un aspetto antropologico: attraverso l’allestimento, proposi una diversa interpretazione storiografica di quella forma, comunemente considerata come elemento strutturale dell’architettura romana antica.

L’arco, infatti, non nasce a Roma, ma ha origini molto più antiche. È una presenza costante nella cultura etrusca, molti secoli prima che i Romani lo impiegassero negli acquedotti o in altre opere celebri che ne hanno consolidato l’immagine nella storia. Per gli Etruschi, l’arco aveva un significato simbolico: nelle tombe, indicava i sepolcri maschili, mentre il timpano contrassegnava quelli femminili.

Ho cercato, dunque, di ereditare in una forma del presente i significati di quel sistema antropologico: sette pietre come talismani magici, la cui “magia” risiede nell’interpretazione che invita a riconsiderare la storiografia. Attraverso queste opere si attua una critica storiografica: esse conducono a tracce che non negano l’interpretazione comunemente accettata, ma ne rivelano la natura di narrazione costruita dal modello civilizzatore dell’uomo occidentale, il quale tende a riscrivere la storia delle civiltà vinte – come accadde, ad esempio, per la cosiddetta “Fenicia”.

Mostra Spazio e Luce (Min al Soane)

Profumeria Illuminum

(Colore come una narrazione)

Qualche mese dopo, sempre sulla Dover Street di Londra, nel distretto di Mayfair, e grazie al costante sostegno di Suzanne Trocmé della rivista Wallpaper*, ricevetti un nuovo incarico: progettare la sede principale della profumeria Illuminum, casa di fragranze di nicchia nota anche per il fatto che Kate Middleton indossò uno dei suoi profumi in occasione del matrimonio reale con il principe William.

Mi trovai così in una situazione affascinante. Desideravo esplorare una possibile radice di un’idea di aristocrazia britannica, che individuai nel colore grigio della pietra di Portland, costante costruttiva dell’architettura palatina londinese, appena solcata da righe nere.

Attraverso l’impiego, ancora una volta, dell’impasto di pozzolana – questa volta lasciato a vista, senza pigmentazione – stabilì un legame ideale tra Napoli e Londra, poiché l’origine storica del materiale coincide con la città partenopea.

Lo spazio mette in relazione il rustico delle pareti e del soffitto con la morbidezza di un pavimento in moquette di seta. Questa natura contrappuntistica favorisce l’amplificazione dei sensi, predisponendo a un’esperienza sinestetica del profumo.

Distrazioni fuorvianti – confezioni, loghi, nomi, etichette, boccette e altre presenze tipiche delle moderne profumerie della società dei consumi – vennero escluse dall’esperienza di acquisto. Il negozio invitava a un rapporto diretto e sensoriale con il profumo, attraverso trentasette sfere di vetro, ciascuna delle quali poteva essere aperta singolarmente per scoprire una fragranza. Il titolo dell’opera, Colore come una narrazione, alludeva al fatto che il fenomeno del colore potesse, in questo caso, “accadere” nel naso.

Nel tempo presente viviamo come anestetizzati: gli spazi sono comodi, saturi di oggetti-pubblicità, e questo ci allontana dal corpo e dall’esperienza sensoriale. Alternando morbidezza e ruvidità, l’opera intende evocare un’ancestrale sensazione di pericolo – come il ritrovarsi improvvisamente in una foresta – predisponendo i sensi a una soglia di attenzione e di ascolto.

Lo spazio è organizzato secondo un impianto classico. A ovest, le trentasette sfere di vetro sono disposte ad emiciclo: in forma di circus o crescent, oppure come un candeliere ottomano. A est, le finestre georgiane su Dover Street dell’edificio che ospita il progetto appaiono da tre feritoie intagliate nella “grotta”, instaurando un dialogo tra lo spazio storico del XVIII secolo e uno spazio meta-storico o ancestrale.

Ciò che, secondo il senso comune, potrebbe apparire un paradosso, invita invece a riflettere sulla natura arcaica dell’Inghilterra, il cui passato non è così distante dall’epoca della pastorizia. In tal modo, il progetto propone anche una possibile “regressione programmata”.

Profumeria Illuminum (Colore come una narrazione)

Sala Laurentina

(Specus Corallii)

Durante il periodo londinese, su invito della docente Ana Araujo, organizzai per la scuola di architettura Architectural Association un viaggio di studio nella Sicilia occidentale, finalizzato a indagare la dimensione archeologica e antropologica della regione. L’obiettivo era elaborare, una volta rientrati nei laboratori della scuola a Londra, un progetto di architettura del presente a partire dal materiale raccolto sul campo.

Questo processo pose le basi concettuali del progetto Specus Corallii, oratorio della Cattedrale di San Lorenzo a Trapani. Tornato in Sicilia, iniziai la ricerca di un possibile committente e, grazie alla lungimiranza di Mons. Gaspare Gruppuso – qui presente e che ringrazio profondamente – fu possibile realizzare l’opera.

Quest’opera mi è particolarmente cara anche per la sua genesi esemplare: dimostra che è ancora possibile creare qualcosa di significativo, anche in condizioni di ristrettezza. È un’architettura del possibile, che tenta di immergersi nel sogno evocando il passato in una forma meta-psicologica.

L’accesso avviene da una galleria con ingresso su Via Generale Domenico Giglio, traversa che collega la Cattedrale alla Chiesa delle Anime del Purgatorio. Una sequenza di archi scandisce i ventotto metri della sua profondità.

Che cos’è l’arco? È un elemento fondamentale per l’architettura, anche del presente. Il linguaggio che utilizziamo è fatto di parole, spesso antichissime, ciascuna con una propria “filogenesi” che ci riporta indietro di millenni. Anche l’architettura possiede parole antiche; tuttavia, mentre nelle lingue delle rispettive civiltà si continuano a usare termini di matrice storica, l’architettura, dopo la rivoluzione industriale, ha rimosso molte di queste parole, sostituendole con altre, generate dalla tecnica.

La mia formazione modernista, che attribuiva valore a tale rimozione, a un certo punto non mi convinse più. Iniziai così a studiare la psicologia analitica junghiana, fondata anche sui contributi dell’antropologia. Jung aveva compreso già negli anni Trenta del Novecento che un’accettazione passiva della tecnologia costituiva il fondamento della nevrosi collettiva: quella forma di “disagio nella civiltà” che sembra attraversare gli ultimi due secoli di storia europea.

Mi chiesi allora: è possibile che l’architettura soffra per avere cancellato aspetti che rimandano alla storicità? Gli esempi sono ovunque: basti osservare il portale alle mie spalle, con i suoi archi e le figure che “emergono” da essi. L’arco è una soglia psicologica, simbolo del possibile e della trasformazione; la sua importanza non risiede tanto nella funzione strutturale, quanto nel suo essere “parola dell’Anima”, capace di predisporla a una determinata modalità.

Oltrepassata la galleria degli archi, si accede a un’ampia sala caratterizzata da una cromaticità complementare: dal verde al rosa/arancione. L’ambiente evoca un’immaginaria grotta di coralli sommersa, dove la condizione dello stare sott’acqua richiama la natura dell’inconscio psicologico.

Questa dimensione dell’immaginario è suggerita dai segni che rimandano agli abitanti del mare: le due costanti delle conchiglie e dei coralli. Il museo che ospita questa conferenza conserva ed espone numerosi manufatti in corallo. Il corallo non è commestibile, non ha utilità diretta per la sussistenza, eppure, nel tempo, ha contribuito a definire un’identità.

La psicologia analitica ci insegna che l’immaginazione attiva si libera quando il livello di vigilanza mentale si abbassa; allora affiorano le meraviglie delle narrazioni dell’immaginario. Queste narrazioni appartengono a un patrimonio collettivo primordiale che l’Anima ancora ricorda. Ecco perché l’immaginario resta, ancora oggi, la materia fondamentale della disciplina dell’architettura.

Sala Laurentina (Specus Corallii)

Off Club

(Paradiso)

Torniamo a Roma, nel quartiere di Casalbertone. Questo quartiere è noto per il Palazzo dei cervi (Ferrovie dello Stato, 1929), architettura che compare nei film Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962) e I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958). In quest’ultimo, una scena è girata davanti all’edificio, con alcuni bambini: uno di loro era Massimo Di Persio, spirito nobile nel senso autentico del termine, che nel 2017 mi commissionò il progetto di un cocktail bar-ristorante da realizzare nei locali di sua proprietà, al civico 64 di Via di Casalbertone, a pochi isolati dal Palazzo dei cervi.

La preesistenza era costituita da un ampio salone quadrato di sedici metri per lato, lasciato al rustico di cantiere, articolato su due livelli sfalsati nel calpestio, più un terzo livello nascosto e interrato.

Il progetto integra una molteplicità di immaginari, condensandoli in un’unica immagine, come la scena di un teatro: il teatro dell’architettura, un teatro psicologico.

Al centro, una sequenza verticale scomposta di geometrie oscure e luminose allude al “simbolo di Tanit”, divinità fenicia e punica: il femminile al centro. Ai lati, due monoliti neri rimandano al film 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968), ma anche a un’iconostasi del mondo bizantino. Sui bordi esterni, due archi molto allungati rappresentano il maschile nella periferia.

I materiali – oro e nero lucido – evocano un carattere di sacro cosmopolita, indagando come quell’immaginario arcaico sopravviva nel tempo. L’immagine è, al contempo, del presente e di un tempo remoto.

Dietro l’iconostasi, le pareti nere lucide confondono reale e riflesso; le scale dietro al banco alludono a una possibile ascesa, a un dislivello energetico.

La sala quadrata è organizzata secondo un Raumplan (sistema di piani sfalsati) e, nella metà posteriore, si trova a una quota più bassa. Ciò fa sì che la stazione del cocktail bar, al piano soprano e sul retro, assuma la funzione di una cantorìa in miniatura, affacciata sul piano sottano. La sua facciata, in forma di piccolo mostro, presenta una bocca cieca, due occhi-luminator e una fronte-soffitto nero lucida che estende virtualmente lo spazio in altezza. Su questo insieme di elementi sensibili si proietta la figura psicologica dell’ombra.

I riferimenti si estendono al film Scarface (Brian De Palma, 1983) e al videogioco GTA: Vice City (Leslie Benzies, 2002).

L’opera tenta di evocare, nello spazio sensibile, una “regressione programmata”: l’integrazione dei lati oscuri della psiche avvocata dalla psicologia analitica, affinché, attraverso la rappresentazione (apotropaico), i “mostri” che abitano l’oscurità delle nostre anime perdano potere.

Off Club (Paradiso)

Appartamento a Parma

(Memorie per un viaggio)

Questo progetto, realizzato a Parma, riguarda un appartamento di 120 metri quadrati situato all’interno di un piccolo palazzo dei primi del Novecento, nei pressi della stazione ferroviaria. Con un budget contenuto – circa 30.000 euro – si trattava di intervenire su una tipologia storica che, tuttavia, era già stata “ristrutturata” e aveva perduto i segni della propria storicità; una condizione, per certi versi, analoga a quella della fabbrica preesistente (Sala Laurentina) allo Specus Corallii.

Ispirandomi alle sequenze di stanze colorate che caratterizzano gli interni europei tra Ottocento e Novecento, applicai agli ambienti una progressione cromatica capace di evocare la sensazione di un vagabondare in un bosco: una successione di brevi variazioni tonali – dal verde al rosa, passando per l’ocra – suggerisce la metamorfosi della pianta fino alla maturazione del frutto.

Le scienze naturali spiegano questo mutamento cromatico con la perdita della clorofilla; eppure, è difficile negare che vi sia anche un significato ulteriore. Questa semantica del colore vegetazionale costituisce un aspetto antropologico fondamentale per comprendere i sensi e i significati che l’essere umano attribuisce al colore.

Appartamento a Parma (Memorie per un viaggio)

Imbarco per Motzia

(Mammacaura)

Questa è l’ultima opera che desidero presentare: il restauro del canale d’imbarco che conduce all’isola di Motzia, noto come Mammacaura.

L’edificio che oggi chiamiamo Mammacaura è una costruzione cubica su due piani, originariamente adibita a caserma-dogana, realizzata probabilmente negli anni Quaranta, nel punto di congiunzione dei tre canali di navigazione che circumnavigano le saline Ettore e Infersa. La salina Ettore è documentata da un atto notarile che attesta l’esistenza di un mulino già nel XVI secolo.

Oggi, la struttura – di proprietà privata – offre accoglienza e ristoro in attesa dell’imbarco per raggiungere i resti dell’antica città fenicia di Motzia (poi denominata isola di San Pantaleo).

Nel corso degli ultimi decenni, l’area circostante, di alto valore storico, antropico e paesaggistico, era stata compromessa da una sommatoria di strutture precarie e abusive, destinate ad accogliere i clienti del bar. Questa condizione aveva alterato l’elegante frugalità originaria del luogo.

Fui incaricato di restituire un ordine nuovo – paesaggistico, architettonico e d’interni. La rimozione delle strutture abusive generò un “vuoto-ferita” che richiedeva una nuova ragione identitaria. Incrociando antropologia e psicologia – in quel periodo studiavo Storia delle origini della coscienza di Erich Neumann – individuai nel tema della “Grande Madre” la chiave interpretativa. I culti delle madri furono una costante dell’antica Motzia.

Da qui nacque l’idea di un segno che unificasse quei culti arcaici e, al contempo, avesse valore universale. Neumann attribuisce questa funzione al “cerchio magico”, entità che protegge e, al tempo stesso, costringe, contiene e impedisce la trasformazione.

Durante la presentazione del progetto ai committenti, sul grande foglio preparatorio con lo stato di fatto del luogo, tracciai con una grossa matita metallica blu il segno di una grande esedra, tangente al canale di navigazione principale, che abbracciasse e riscrivesse lo spazio del Mammacaura.

Questo segno fu tradotto in costruzione in dialogo con la tecnica delle saline: nove segmenti di muretti in mattoni di arenaria gialla di Marsala. Il semicerchio pone il proprio centro sull’asse di simmetria del fabbricato, instaurando un dialogo tra cubo ed esedra. Il tracciato definisce anche il limite di un piccolo terrapieno, che funge da contrafforte e, insieme a un muro a gradoni di circa cinquanta metri, armonizza il declivio tra la strada costiera e il piano delle saline.

Lo spirito dell’intervento non era imporre un nuovo assetto, ma interpretare criticamente la storicità delle trasformazioni avvenute, ricucendo il tessuto esistente. Il restauro mirava a rendere il sistema nuovamente narrativo, conservando – e talvolta proseguendo – la storicità degli interventi più recenti, come le pavimentazioni in cemento, le pianelle di cotto o di calcarenite, distinguendo le aggiunte con una variazione tonale appena percettibile.

Una pendenza evidente da sud verso nord caratterizza la piazza-esedra; un nuovo bordo sul canale accoglie i filari superiori del sistema a gradoni in mattoni tipico delle saline di Marsala e Trapani, che costituisce l’argine del canale di navigazione.

Il metodo di gestione del cantiere si rivelò esso stesso una ricerca antropologica. Il dialogo tra l’idea progettuale e il sapere dei maestri salinai – operai dell’impresa costruttrice – fu determinante. I maestri salinai restaurano da secoli le saline e, sebbene il manufatto appaia sempre “nuovo”, essi vi infondono le antiche tradizioni costruttive ereditate dagli avi.

Quando mostrai loro il disegno dell’esedra semicircolare, mi dissero: «Noi non sappiamo costruire muri curvi – in salina i muri sono sempre a gradoni, per ragioni strutturali – perché non la realizziamo mettendo insieme più muri dritti?». Così nacque l’idea dell’esedra poligonale del Mammacaura.

Questa attitudine all’ascolto partecipato, che consente alla “sceneggiatura” dell’opera (il progetto) di mutare con l’interpretazione dei maestri salinai (cfr. l’ermeneutica di George Steiner, in: Antonietta Iolanda Lima, 1998b), è stata l’aspetto più importante del lavoro: un metodo volto a recuperare il senso profondo del cantiere premoderno, inteso come dialogo tra diverse forme di sapere.

Imbarco per Motzia (Mammacaura)

Epilogo–Finalità

Ogni progetto qui presentato è stato, in modi diversi, un laboratorio di integrazione: tra discipline, memorie, materiali e immaginari. In ciascuno di essi, il metodo ha agito come strumento di ascolto e di trasformazione, capace di restituire senso ai luoghi e di aprire possibilità inattese.

Attraverso questa discussione ho voluto suggerire che un’alternativa è ancora possibile. E, sebbene si tratti di opere di piccola scala, ritengo che, nell’attuale momento storico, sia più importante concentrare l’attenzione sul metodo. Dopo tutto, anche un libro – pur occupando uno spazio fisico ridotto – può esercitare un impatto significativo.